|

|

|

|

Les

disciplines :

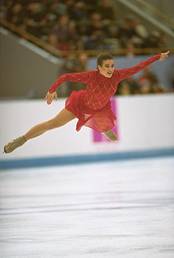

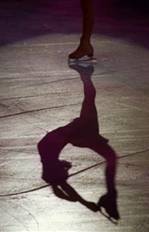

- Patinage artistique

Le patinage artistique, sport où

l'effet gracieux, la recherche de l'élégance, le désir de plaire et de

"faire esthétique" comptent tout autant que la "technique"

et "l'athlétique", peut-il prétendre au label de sport à part entière

? N'est-il pas plutôt un art ? La réalité est à mi-chemin: il conjugue les deux

à la fois ?

Le patinage artistique, sport où

l'effet gracieux, la recherche de l'élégance, le désir de plaire et de

"faire esthétique" comptent tout autant que la "technique"

et "l'athlétique", peut-il prétendre au label de sport à part entière

? N'est-il pas plutôt un art ? La réalité est à mi-chemin: il conjugue les deux

à la fois ?

Les discussions toujours

passionnées sur le sujet et cette remise en question quasi permanente de la

notion de "vrai sport", sont de toute façon sans objet puisque le

Comité Olympique International (CIO) a logiquement choisi d'inscrire d'entrée

cette belle discipline au programme des premiers jeux Olympiques d'Hiver, à

Chamonix, en 1924, après l'avoir antérieurement intégrée aux Jeux d'Eté en 1908

et 1920.

Le CIO, à preuve du

contraire, ne changera rien.

Remettre en question le

label olympique du patinage artistique est si peu d'actualité que sa

médiatisation, sa popularité extrême, n'ont cessé de croître au cours de la

deuxième moitié du vingtième siècle, avec un indice d'audimat percutant aux

Etats-Unis : deuxième sport à la télé !

Autant de facteurs

favorables pour se maintenir à un sommet majestueux. D'autant qu'au cours des

trente dernières années, d'authentiques stars ont rayonné comme Peggy Fleming

(Etats-Unis), le couple Irina Rodnina - Alexandre Zaitsev (Russie), John Curry

(Grande-Bretagne), Toller Cranston (Canada), Robin Cousins (Grande-Bretagne),

Scott Hamilton et Brian Boitano (Etats-Unis), Katarina Witt (Allemagne) et plus

récemment Oksana Baïul (Ukraine), le couple Ekaterina Gordeieva - Serguei

Grinkov (Russie), Michelle Kwan et Tara Lipinski (Etats-Unis), Kurt Browning et

Elvis Stojko (Canada), Ilia Kulik (Russie) ...

L'école française, pour sa

part, est fière aussi de ses champions prestigieux (sans parler des danseurs) :

Andrée et Pierre Brunet, double champions olympiques de couples (1928 - 1932)

et quadruple champions du monde (1926 – 1928 – 1930 - 1932), Jacqueline du

Bief, championne du monde (1952), Alain Giletti et Alain Calmat, champions du

monde respectivement en 1960 et 1965, Patrick Péra, double médaillé olympique,

Patrick Pera, double médaille olympique et, plus récemment, Surya Bonaly et

Philippe Candeloro sur les podiums mondiaux ou olympiques.

Dans le but de conserver son

standing et de mieux doubler le cap de l'An 2000, le patinage artistique a dû

aussi se moderniser sous l'autorité de la Fédération internationale, l'ISU

(International Skating Union, fondée en 1892). Suppression notamment, en 1990,

des anachroniques figures imposées (ou figures d'école), et volonté affichée de

mettre de l'ordre au niveau de la clarification du système de classement,

principalement au plan du jugement et des cotations, grâce à l'apport partiel

de la vidéo et une répartition par tirage au sort plus rigoureuse des juges

composant des jurys désormais renouvelés à chaque passage.

La recherche maximale de

l'impartialité est en effet un souci constant dans ce sport à jugement humain -

son charme, son mystère, le suspense dans le kiss n'cry (1)

à la lecture des notes sur 6 en technique et en artistique - car il a été trop souvent

critiqué à la suite de combines manifestes, du temps de la rivalité est -

ouest, voire quelques scandales retentissants.

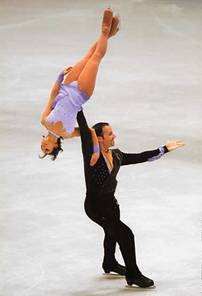

Le patinage artistique, qui

peut être masculin ou féminin et se pratiquer aussi en couples, spécialité

éminemment spectaculaire et même périlleuse - la danse sur glace constituant

une famille à part -, n'a en tout cas plus rien à voir aujourd'hui avec ce

qu'il était au temps où il se pratiquait comme un divertissement sur des

patinoires naturelles (lacs ou étangs), ni même au temps où Sonja Henie, la

jolie blonde Norvégienne d'Oslo, qui devint star à Hollywood, cumulait titres

mondiaux (dix de 1927 à 1936) et titres olympiques (trois: 1928-1932-1936) et

faisait fantasmer les messieurs.

Quelques pionniers sont en

effet passés par là pour anoblir et embellir l'exercice d'une discipline par

ailleurs superbement harmonieuse grâce à l'évolution glissée sur la glace, à la

faveur de poussées avant (le pas des patineurs), de poussées arrière, de

croisés qui accentuent la vitesse de déplacement, de courbes ou spirales,

d'arabesques, sans parler des pirouettes sautées, assises, allongées, cambrées,

avec changements de pieds ... (ou la fameuse pirouette pied - tête de la

Suissesse Denise Bielmann).

Si les Américains Jackson

Haynes, les Norvégiens Lutz et Axel Paulsen, le Suédois Ulrich Salchow, etc...

grands précurseurs ou inventeurs de sauts, ont donné, à l'origine, au patinage,

un élan et un nouveau visage, on est passé à des prouesses techniques de plus

en plus remarquables avec les triples sauts et le premier quadruple boucle

piqué (quatre rotations) réussi lors des Championnats du monde en mars 1988, au

Mondial à Budapest, par le Canadien Kurt Browning. L'intrépide Surya Bonaly, en

plusieurs circonstances le tenta également et faillit même le réussir au

Mondial, à Munich, en 1991. La Japonaise Midori Ito fut, elle, la première

femme à passer le triple axel, au Mondial à Paris, en 1989.

Les meilleurs patineurs

masculins, en l'An 2000, multiplient désormais les triples y compris en

combinaisons et tentent le quadruple. On notera, à ce sujet, que sur les six

sauts classiques, les plus difficiles sont dans l'ordre l'axel avec appel vers

l'avant, puis le lutz et le flip (piqués), le boucle, alors que le

salchow et le boucle piqué sont plus faciles.

Parallèlement à la

technique, l'évolution s'est aussi accomplie au plan artistique avec

l'apparition de chorégraphes auprès des entraîneurs, la composition plus

affinée des programmes musicaux et le choix de thèmes favorisant une meilleure

mise en scène sur la glace.

L'esprit aussi a changé. La

distinction entre amateurs (éligibles) et professionnels (non éligibles) est de

plus en plus délicate à établir. Des sommes d'argent considérables sont en

effet mises en jeu, autant dans le circuit dit amateur (Grand Prix ISU) que

dans le circuit dit professionnel, sans parler des tournées, galas et

exhibitions pour tous. L'instauration de pro-am, ouverts aux deux élites,

ajoute-t-elle au risque d'une certaine confusion des genres ? L'ISU, heureusement,

veille à ce que les abus soient évités.

(1) Littéralement :

rire et pleur. Emplacement où les concurrents, aux côtés de leurs entraîneurs,

s'installent après avoir effectué leur programme pour prendre connaissance de

leurs résultats ..

- Danse sur glace

Cette discipline qui cultive

sa singularité, son originalité, voire une certaine indépendance à l'égard du

patinage classique, dit artistique, occupe désormais une place de choix dans

les grandes compétitions internationales et olympiques.

Elle a connu un phénomène

d'engouement exceptionnel à partir du moment où le CIO lui a ouvert grand les

portes des jeux Olympiques, en 1976, à Innsbruck. La danse avait déjà effectué

son entrée officielle aux Championnats du monde 1952, à Paris.

Spécialité uniquement

pratiquée en couples, elle s'est rapidement imposée par son brio à la

télévision qui l'a grandement popularisée. La danse a alors évolué radicalement

vers plus de vitesse, de technique (précision des carres), de virtuosité dans

les mouvements et les combinaisons, tout en repoussant sans cesse les

frontières de la création artistique.

On est sorti progressivement

de la transposition pure et simple, sur la glace, de la danse de salon "à

l'anglaise". Fini le ball - room avec ses rumba, tango romantica, valse

viennoise, fox-trot, paso-doble... au caractère notoirement répétitif et assez

"ringard". Place à de la danse pure, classique ou moderne, magnifiée

par l'expression gestuelle et artistique, une forte interprétation, à la faveur

d'une chorégraphie généralement à thème: comédie, tragédie, exotisme, humour,

folklore...

La danse sur glace a offert

une sorte d'invitation au rêve et même influencé tout le milieu du patinage,

avec l'exceptionnel élan donné par la brillante école russe, très inspirée du

Bolchoï de Moscou et du Kirov de Saint-Pétersbourg et notamment le génie

créatif de Tatiana Tarassova.

Seul inconvénient: les

critères de jugement sont très difficiles à déterminer en danse sur glace. Pas

de sauts individuels ou lancés très périlleux comme dans le patinage de couple

ou individuel. Une rotation et demie seulement en sauts. Trois à cinq rotations

en pirouettes.

Base essentielle de

l'évolution sur la glace d'un couple de danseurs: les partenaires ne doivent

pas se séparer longtemps et suivre le bon tempo et le caractère de la danse en

recherchant la difficulté des pas.

Ainsi, la danse sur glace,

trop souvent montrée du doigt, avec ses classements pré-établis selon la

notoriété des couples, a-t-elle été fréquemment mêlée à de nombreuses controverses,

voire des scandales.

Alerté par le CIO, qui

menaçait d'exclure la danse du programme des J.O., la Fédération internationale

a réagi sagement en décidant, dès 1999, de renouveler les jurys à chacun des

trois passages: danses imposées, danse de création et libre, pour éviter les

combines et améliorer l'objectivité.

Il eût été en effet dommage

que disparaisse des J.O. une discipline qui a tant marqué l'histoire avec

quelques couples célèbres comme les Britanniques Torvill - Dean, les Russes

Bestemianova - Bukhin, Klimova - Ponomarenko et Gritschuk - Platov.

La France n'a pas été

absente de ce panorama avec dans un premier temps Christiane - Jean-Paul Guhel,

puis Isabelle et Paul Duchesnay, enfin plus récemment Sophie Moniotte - Pascal

Lavanchy et Marina Anissina - Gwendal Peizerat.

Quelques

photos de mes champions préférés :

- Equipe de France

Marina Anissina – Gwendal Peizerat – Sarah Abitbol –

Stéphane Bernadis et Vanessa Gusmeroli

- Sarah ABITBOL & Stéphane BERNADIS (France)

ABITBOL Sarah

Site : http://www.abitbolbernadis.com/

Date et

lieu de naissance :

08/06/1975 à Nantes (44)

Taille et poids : 1,50 m ; 43 kg

Lieu de résidence : Paris

Autres sports pratiqués : aérobic, natation

Loisir : danse

Début en patinage : 7 ans

Club : Français Volants

BERNADIS

Stéphane

Date et

lieu de naissance :

23/02/1974 à Boulogne-Billancourt (banlieue Paris)

Taille et poids : 1,80 m ; 80 kg

Lieu de résidence : Bougival

Autres sports pratiqués : golf, tennis

Loisirs : cinéma, voitures de sport

Début en patinage : 8 ans

Club : Français Volants

Abitbol / Bernadis

Entraîneur : Jean-Christophe Simon

Chorégraphe : Tatiana Tarasova

Ancien entraîneur : Jean-Roland Racle, Stanislas Leonovitch (Rus)

Programme court : "La Strada" de Nino Rota

Programme libre : "La Famille Adams" de Mark Shaiman

Jeux Olympiques : 6e (1998) ; forfait (2002), 12ème (2003)

Championnat du Monde : 19e (1993), 10e (1994), 9e (1995), 11e (1996), 7e

(1997), 8e (1998), 5e (1999), 3e (2000), abandon (2001),forfait (2002), 12e

(2003)

Championnat d'Europe : 14e (1993), 15e (1994), 7e (1995), 3e (1996), 4e

(1997), 3e (1998, 1999, 2000) ; 3e (2001), 2e (2002, 2003)

Championnat de France : 2e (1993), 1er (1994, 1995, 1996, 1997, 1998,

1999, 2000, 2001, 2002,2003)

Grand Prix ISU :

Saison 1997-98 : 3e Skate Canada

Saison 1998-99 : 1er Trophée Lalique, 6e (Skate Canada), 4e (Finale à

St-Petersbourg / Rus)

Saison 1999-00 : 1er (Trophée Lalique), 2e (Skate America), 2e (Trophée NHK),

2e (Finale à Lyon)

Saison 2000-2001 : 1er (Coupe des nations), 4e (Trophée Lalique), 2e (Trophée

NHK), 5e ( Finale à Tokyo/Jap)

Saison 2001-2002 : 3e (Trophée Lalique), 3e (Coupe de Russie), 6e (Finale à

Kitchener/Can)

Saison 2002-2003: 2e (Trophée Lalique)

10.04.2003

Ils étaient pourtant partis motivés à Washington, après leur médaille d'argent

remportée à Malmö. Mais le sort s'acharne sur le couple qui lors du programme

long aux Championnats du Monde a dû interrompre son programme suite à la

blessure à la cheville de Sarah. Véritable contre-performance pour le couple

qui termine donc à la 12ème place et revient désappointé de ces championnats.

Après examen du médecin, aucune lésion grave n'a été décelée sur la cheville de

Sarah et ils ont donc pris part à la Tournée des Etoiles de la Glace qui a

débuté à Nîmes le 1er avril. Le couple adoré du public français et

international, bénéficie d'un soutien sans faille et a eu le privilège d'une

standing ovation lors du gala de Monaco. Pour l'instant, Sarah et Stéphane

n'ont pas encore déterminé leur choix sur la poursuite de la compétition ou

non.

06.03.2003

En décrochant leur dixième titre consécutif de Champions de France en décembre

dernier, Sarah et Stéphane reviennent au coeur de la compétition. Après leur

forfait aux Jeux Olympiques, le couple français est revenu à la compétition

lors du 16ème Trophée Lalique en décrochant la 2ème place. Depuis, ils ont

effectué un beau parcours, malgré encore une légère appréhension au niveau des

sauts.

La médaille d'argent obtenue à Malmö les a remis en confiance, juste un an

après la blessure de Sarah. Le couple dispute les Championnats du Monde dans

l'optique de monter sur le podium et retrouver ainsi les favoris du niveau

international. Pour cela, ils pourront compter sur leur nouvel entraîneur

Jean-Christophe Simon, qui a pris le relais de Stanislas Leonovitch depuis

février dernier.

01.02.2002

Grâce à eux, un couple français est remonté sur un podium international (Europe

en 1996) …. 64 ans après la dernière médaille obtenue dans la spécialité par le

duo Andrée et Pierre Brunet (or olympique en 1932)! Entraînés par Jean-Roland

Racle puis par le Russe Stanislas Leonovitch depuis 1999, le couple tire parti

de la quintessence de ses moyens et continue à progresser grâce à un travail

opiniâtre récompensé par neuf titres nationaux d'affilée, quatre médailles de

bronze européennes, une de bronze mondiale et, tout récemment à Lausanne, par

une médaille d’argent aux Championnats d’Europe. Sa performance aux Jeux de

Salt Lake City passe par l'exécution réussie du triple axel lancé.

01.02.2000

Longue, très longue a été l’attente avant le retour d’un couple français sur un

podium européen en 1996. En fait, il aura fallu patienter exactement...

64 ans et le dernier podium d’Andrée et Pierre Brunet, en 1932, année de leur

second couronnement olympique !

Cette constatation pourrait paraître désespérante si on ne savait ce que

représente l’extrême complexité pour former un couple en patinage artistique

avec la difficulté des portés acrobatiques, des sauts individuels synchronisés,

des sauts lancés, des pirouettes synchronisées...

Sarah Abitbol et Stéphane Bernadis ont non seulement, à force d’un travail

admirable et acharné, maîtrisé tous ces éléments avec maestria, mais ils ont

aussi gravi les marches du podium européen, à Sofia en 1996, renouvelant cet

exploit en 1998 à Milan et en 1999 à Prague. Ils ont fait le bonheur de leur

entraîneur Jean-Roland Racle, ancien sélectionné olympique (avec Florence Cahn)

aux Jeux 1972 de Sapporo qui les prit sous sa coupe à la suite d’une épreuve de

détection pour couples organisée en 1992, à Paris-Bercy.

« On a eu tout de suite cette même envie, cette même fougue d’y arriver », a

déclaré Sarah Abitbol, petit bout de femme de 1,50 m et 43 kg, taille idéale

pour patiner en couple avec Stéphane Bernadis, solide patineur.

Ensemble, ils ont accumulé les titres de champions de France, sept jusqu’à l’An

2000, tout en affirmant leur talent à l’échelon international. « Le premier

podium européen de 1996 a été un tournant dans notre carrière, a confié

Stéphane Bernadis. On a réalisé qu’on pouvait faire de grandes choses et nous

hisser au niveau des autres chefs de file de l’Equipe de France comme Philippe

Candeloro et Surya Bonaly qui convoitaient les podiums.

Sixièmes aux Jeux de Nagano, en 1998, ils ont tenté de mettre au point le

triple axel lancé, conseillés depuis 1999 par l’ancien champion russe Stanislas

Leonovitch.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Avec Philippe Candeloro

|

|

|

|

Avec Nelson Monfort

|

|

|

|

|

|

|

|

|

- Marina ANISSINA & Gwendal PEIZERAT (France)

ANISSINA

Marina

Date et lieu de naissance : 30/08/1975 à Moscou (Rus)

Taille et poids : 1,61 m ; 47 kg

Lieu de résidence : Lyon

Autres sports pratiqués : tennis, ski nautique

Loisirs : broderie, musique

Début en patinage : 4 ans

Anciens partenaires : Ilia ovation, Sergei Sakhnovski

Club : CSG Lyon

PEIZERAT

Gwendal

Date et lieu de naissance : 21/04/1972 à Bron (69)

Taille et poids : 1,73 m ; 60 kg

Lieu de résidence : Lyon

Autres sports pratiqués : ski, ski nautique, escalade, plongée sous

marine, tir, tennis, golf

Loisirs : piano, lecture, cerf-volant, informatique, photographie

Début en patinage : 3 ans

Ancienne partenaire : Marina Morel

Club : CSG Lyon

Anissina - Peizerat

Entraîneur : Muriel Boucher-Zazoui

Chorégraphe : Bruno Vandelli, Antonio Najarro, Pascal Gaona

Danse originale : Malagua (Flamenco)

Programme libre : Non merci (Claude Petit) et Canone Inverso (Emmio

Moriconne)

Jeux Olympiques : 3e (1998) ; 1er (2002)

Championnat du Monde : 10e (1994), 6e (1995), 4e (1996), 5e (1997),2.

(1998, 1999), 1e (2000), 2e (2001)

Championnat d'Europe : 12e (1994), 5e (1995), 4e (1996, 1997), 3e(1998),

2e (1999), 1er (2000), 2e (2001)

Championnat de France : 2e (1994, 1995), 1er (1996, 1997, 1998, 1999,

2000, 2001, 2002 : forfait)

Championnat du Monde juniors : 1er (1990), 4e (1991), 1er (1992) avec

Ilia Averbukh (Rus)

Grand Prix ISU :

Saison 1995-96 : 1er (Trophée NHK), 2e (Trophée de France, Skate Canada), 3e

(Finale)

Saison 1996-97 : 1er (Trophée Lalique), 2e (Trophée NHK, Skate Canada), 3e

(Finale)

Saison 1997-98 : 2e (Trophée Lalique, Coupe des Nations), 3e (Finale)

Saison 1998-99 : 1er (Skate America, Trophée Lalique, Trophée NHK), 2e (Finale

à St-Petersbourg/Rus)

Saison 1999-00 : 1er (Trophée Lalique), 1er (Trophée NHK), 1er (Finale à

Lyon)

Saison 2000-2001 : 1er (Skate Canada), 1er (Trophée Lalique), 1er (Trophée

NHK/Jap)

Saison 2001-2002 : 1er (Trophée Lalique), 1er (Trophée NHK/Jap), 2e (Finale à

Kitchener/Can)

01.03.2002

A quoi tient le destin ? Pouvait-on imaginer, du temps qu’ils étaient encore

juniors, Marina Anissina, la Moscovite, et Gwendal Peizerat, le Lyonnais,

rivaux dans les Championnats du monde de leur catégorie en danse sur glace –

elle avec Ilia Averbukh, lui avec Marina Morel – s’élancer un jour ensemble à

l’assaut des titres mondiaux et olympiques ?

Tout s’est en fait dénoué au cours de l’année 1993. Le 7 février, Marina

Anissina, deux fois championne du monde juniors avec Ilia Averbukh (1990 et

1992), débarque à Lyon après avoir obtenu l’assentiment de Gwendal Peizerat.

Elle quitte son partenaire tandis que Gwendal Peizerat est seul également,

Marina Morel ayant décidé d’abandonner la compétition.

Marina incarne la grande ligne classique du patinage russe. Gwendal est

plutôt

un « moderne ». Muriel Boucher-Zazoui va alors réussir des prodiges pour que

ces deux tempéraments si différents – « le feu et la glace » dit-elle –

puissent s’unir et former un couple divin.

Marina et Gwendal ne

pourront disputer les Jeux à Lillehammer, en 1994, car Marina n’a pas encore

obtenu la nationalité française. Cette attente aiguise un peu plus leur appétit

de gloire.

Premier podium européen à Milan en 1998 (bronze) avec le programme de « Roméo

et Juliette », et peu après le podium olympique aux Jeux de Nagano derrière les

Russes ovation Krylova –Oleg Ovsiannikov et les Canadiens Shae-Lynn

Bourne–Viktor Kraatz. Ils sont ensuite vices champions du monde, à Minneapolis,

derrière les Russes et devant les Canadiens. Puis nouvelle médaille d’argent

mondiale, en 1999, avec « Le Masque de Fer ».

Leur objectif est alors de tenter de décrocher l’or pour la saison 1999-2000 avec

un nouveau programme, « Carmina Burana », dont la chorégraphie a été en grande

partie montée

par Christopher Dean. A Vienne (Autriche), au mois de février 2000, ils

décrochent le titre européen… trente-huit ans après leurs compatriotes

Christiane et Jean-Paul Guhel. La consécration les attend ensuite sur le sol

français, devant un public niçois survolté à l’occasion des championnats du

monde, en mars 2000. Le Carmina Burana séduit l’ensemble des édiles

internationaux et leur permet d’atteindre leur premier véritable objectif : le

titre de champion du monde ! Le couple Italien Fusar-Poli / Margaglio, en net

progrès, ne parvient pas à inquiéter les deux Lyonnais, si bien que la route

vers la couronne olympique semble toute tracée.

Mais en janvier 2001, à Bratislava, les champions d’Europe et du monde en titre

chutent à dix secondes de la fin de leur nouveau programme « La dernière nuit

de Beethoven », et ne doivent se contenter que de la deuxième marche du podium

européen, derrière Fusar-Poli / Margaglio. Les cartes sont redistribuées et

alors que le monde du patinage attendait une vengeance à la régulière au

Mondial de Vancouver, en mars 2001, il n’a eu droit qu’à une « flagrante

injustice », selon les spécialistes. Les Italiens, inférieurs techniquement à

Marina Anissina et Gwendal Peizerat, décrochèrent le titre mondial à un juge

près. Le défi olympique était lancé...

En 2002, c’est avec Liberta, symbole de la liberté, thème choisi avec leur

nouveau chorégraphe italien Bruno Vandelli, et sur une gestuelle très

contemporaine que le couple français remporta en février à Salt Lake City le

titre olympique après avoir recouvré toute sa confiance en récupérant, en

janvier à Lausanne, celui européen. La consécration définitive d’un couple

exceptionnel qui aura conduit la danse sur glace à son apogée technique et

artistique.

01.02.2000

A quoi tient le destin ? Pouvait-on imaginer, du temps qu’ils étaient encore

juniors, Marina Anissina, la Moscovite, et Gwendal Peizerat, le Lyonnais,

rivaux dans les Championnats du monde de leur catégorie en danse sur glace –

elle avec Ilia Averbukh, lui avec Marina Morel – s’élancer un jour ensemble à

l’assaut des titres mondiaux et olympiques ?

Tout s’est en fait dénoué au cours de l’année 1993. Le 7 février, Marina

Anissina, deux fois championne du monde juniors avec Ilia Averbukh (1990 et

1992), débarque à Lyon après avoir obtenu l’assentiment de Gwendal Peizerat.

Elle quitte son partenaire tandis que Gwendal Peizerat est seul également,

Marina Morel ayant décidé d’abandonner la compétition.

Marina incarne la grande ligne classique du patinage russe. Gwendal est

plutôt

un « moderne ». Muriel Boucher-Zazoui va alors réussir des prodiges pour que

ces deux tempéraments si différents – « le feu et la glace » dit-elle –

puissent s’unir et former un couple divin.

Marina et Gwendal ne pourront disputer les Jeux à Lillehammer, en 1994, car

Marina n’a pas encore obtenu la nationalité française. Cette attente aiguise un

peu plus leur appétit de gloire.

Premier podium européen à Milan en 1998 (bronze) avec le programme de « Roméo

et Juliette », et peu après le podium olympique aux Jeux de Nagano derrière les

Russes ovation Krylova–Oleg Ovsiannikov et les Canadiens Shae-Lynn

Bourne–Viktor Kraatz. Ils sont ensuite vices champions du monde, à Minneapolis,

derrière les Russes et devant les Canadiens. Puis nouvelle médaille d’argent

mondiale, en 1999, avec « Le Masque de Fer ».

Leur objectif est alors de tenter de décrocher l’or pour la saison 1999-2000 avec

un nouveau programme, « Carmina Burana », dont la chorégraphie a été en grande

partie montée

par Christopher Dean. A Vienne (Autriche), au mois de février 2000, ils

décrochent le titre européen… trente-huit ans après leurs compatriotes

Christiane et Jean-Paul Guhel. La consécration les attend ensuite sur le sol

français, devant un public niçois survolté à l’occasion des championnats du

monde, en mars 2000. Le Carmina Burana séduit l’ensemble des édiles

internationaux et leur permet d’atteindre leur premier véritable objectif : le

titre de champion du monde ! Le couple Italien Fusar-Poli / Margaglio, en net

progrès, ne parvient pas à inquiéter les deux Lyonnais, si bien que la route

vers la couronne olympique semble toute tracée.

Mais en janvier 2001, à Bratislava, les champions d’Europe et du monde en titre

chutent à dix secondes de la fin de leur nouveau programme « La dernière nuit

de Beethoven », et ne doivent se contenter que de la deuxième marche du podium

européen, derrière Fusar-Poli / Margaglio. Les cartes sont redistribuées et

alors que le monde du patinage attendait une vengeance à la régulière au

Mondial de Vancouver, en mars 2001, il n’a eu droit qu’à une « flagrante

injustice », selon les spécialistes. Les Italiens, inférieurs techniquement à

Marina Anissina et Gwendal Peizerat, décrochèrent le titre mondial à un juge

près. Le défi olympique était lancé...

En 2002, c’est avec Liberta, symbole de la liberté, thème choisi avec leur

nouveau chorégraphe italien Bruno Vandelli, et sur une gestuelle très

contemporaine que le couple français remporta en février à Salt Lake City le

titre olympique après avoir recouvré toute sa confiance en récupérant, en

janvier à Lausanne, celui européen. La consécration définitive d’un couple

exceptionnel qui aura conduit la danse sur glace à son apogée technique et

artistique.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

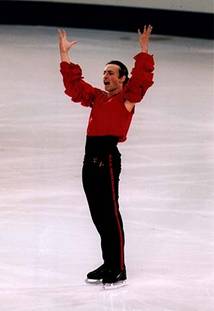

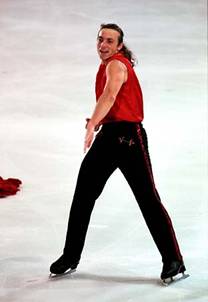

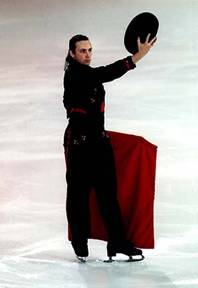

- Philippe Candeloro (France)

Né le 17 février 1972, à Courbevoie.

Club: CSG Colombes.

Entraîneur: André Brunet.

Jeux Olympiques: 3e (1994-1998).

Championnats du monde: 9e (1992-1996), 5e (1993), 2e (1994), 3e (1995).

Championnats d'Europe: 8e (1990), 5e (1991-1994-1996-1998), 4e (1995)

,2e (1993-1997).

Championnats de France: 1er (1994-1995-1996-1997).

D'origine italienne et fils

de Luigi Candeloro,un maçon des Abruzzes et de Marie-Thérese, chef

comptable,Philippe Candeloro, malgré son penchant pour les sports mécaniques,a

eu très vite la passion de la glace qu'il découvrit à Colombes, dès l'âge de 7

ans, dans le cadre du sport scolaire.

André Brunet, eut vite fait

de repérer le côté intrépide et casse-cou d'un enfant qui n'avait pas froid aux

yeux, et il le prit sous son aile protectrice, persuadé qu'il en ferait un

champion. Surnommé "Papy" par Candeloro, André Brunet l'a entraîné

jusqu'à la dernière apparition de Philippe, en compétition amateurs, aux jeux

Olympiques, à Nagano, en 1998: deuxième médaille de bronze (1994-1998). Comme

Patrick Péra (1968-1972).

Aimant se mettre en scène et

profitant de l'exemple des Duchesnay, selon le bon principe qu'au patinage il

faut d'abord plaire au public avant de convaincre les juges, Philippe Candeloro

a marqué son époque par son sens du spectacle, son talent artistique pour

interpréter brillamment les thèmes choisis pour ses programmes, tout en

exposant un formidable potentiel athlétique:hauteur et ampleur du triple axel,

magnifiques combinaisons de triples, vitesse de patinage. Il s'est aussi

affirmé, par son panache, son tempérament combatif exceptionnel, répondant

souvent présent, le jour J, dans les plus grands événements et en particulier

les jeux Olympiques.

En dehors de son entraîneur,

André Brunet, il a bénéficié d'un entourage de qualité avec son préparateur

physique Jacques Dechoux et la chorégraphe d'origine russe, Natacha Dabbadie,

dont l'influence fut déterminante lors de l'ascension de "Candel"

vers les sommets en 1994, aux Jeux de Lillehammer, grâce notamment à une

création géniale qui rencontra un formidable succès populaire avec "le

Parrain", inspiré du célèbre film de Francis Ford Coppola.

La première forte motivation

pour Philippe Candeloro est sans doute venue de son éviction de la sélection

française pour les Jeux d'Albertville, en 1992. Il se faisait une joie en effet

de représenter la France et il cria à l'injustice quand, en décembre 1991, dans

sa propre patinoire, à Colombes, et au terme de championnats de France

sélectifs et très serrés pour Albertville, il se classa seulement 3e, laissant

ainsi la place à Eric Millot, son principal rival français, et Nicolas Pétorin.

Il estima être victime d'une machination, payant très cher son insouciance,

suite à un accident de moto qui avait fait causer car il l'avait stoppé net

dans sa préparation olympique un mois juste avant les championnats.

Privé de JO, il allait

prendre une éclatante revanche, quelques semaines seulement après, lors des

Championnats du monde à Oakland, près de San Francisco. Naissance d'une

authentique étoile de la glace et du label "Candelle rebelle".

Naissance aussi d'une réputation de "show man" qui a traversé les

océans grâce à la télévision. Un fan club Candeloro ne va pas tarder à naître

en France, au Japon, aux Etats-Unis. A Oakland, Candeloro, 20 ans, séduit avec

son programme de "Conan le Barbare". Les 15000 spectateurs américains

lui font une standing ovation, épatés par son audace, ses triples,la

"pirouette assise sur la glace" qu'il a inventée un jour par

hasard(chute!) à Font-Romeu, et une série de sauts accroupis en avant.

Dès lors, le talent de

Philippe Candeloro va rayonner, mais une certaine indolence et des ennuis de

santé ne lui permettront jamais d'atteindre la première place, frôlée plusieurs

fois en une période où les Russes Viktor Petrenko, la Urmanov et Ilia Kulik,

les Canadiens Kurt Browning, Elvis Stojko et l'Américain Tod Eldredge, ont été

ses grands rivaux. Ni titre mondial, ni titre européen: ombre sur un palmarès

brillant.

Avec son magnifique

tempérament, sa forte personnalité, sa gouaille de petit gars de banlieue qui

ne renia jamais ses origines, et son pouvoir de séduction, Philippe Candeloro a

pourtant fait " tilt " auprès des téléspectateurs du monde entier et

séduit par son côté accrocheur et créatif. Il a marqué son époque.

Le sommet de sa carrière est

sans doute Lillehammer, en 1994, dans un final olympique qui rassemblait aussi

quelques stars revenues exceptionnellement dans les rangs amateurs avec la

bénédiction du CIO: Brian des, Kurt Browning et Viktor Petrenko. Son

interprétation du "Parrain" gominé, vêtu de noir avec sa chaîne en or

sur la poitrine est d'une grande intensité émotionnelle (sans parler des sauts).

Candeloro séduit les juges et le public qui craque. Médaille de bronze. Il sera

vice champion du monde peu après, à Chiba, au Japon derrière son ami Elvis

Stojko... mais devant le champion olympique la Urmanov (4e). Des centaines de

fleurs couvrent la glace après son libre.

Candeloro annonce alors

qu'il lui reste quatre ans pour devenir le numéro 1. Il n'atteindra jamais son

but malgré l'innovation constante dans ses programmes

"cinématographiques" où il alternera le drame (Parrain II) avec le

comique (Lucky Luke), l'historique(Bonaparte) et pour finir, le cape et d'épée

(d'Artagnan).

Philippe Candeloro, alias

"Candelorock", ainsi que le surnomme "Paris-Match", suscite

pourtant un enthousiasme indescriptible dans les patinoires du monde entier et

surtout au Japon et aux Etats-Unis avec son exhibition de "Rocky" où

il porte un costume confectionné avec le drapeau américain.

Il affirme qu'il ne

deviendra jamais une star du show-business et qu'il restera toujours un

"enfant du peuple." Mais c'est bien dans son rôle de star et devant

les caméras de télévision, pour l'émission "Super Mecs" de Patrick

Sébastien, qu'il accepte de se déguiser en mousquetaire et ferraille avec

maestria sur le plateau, une épée à la main. La scène est tellement belle que

Candeloro a immédiatement l'idée de choisir "d'Artagnan" comme thème

pour les Jeux de Nagano.

Alors que sa réputation de

"Poulidor du patinage" s'est répandue en France et que certains

raillent ses artifices vestimentaires pour masquer certaines faiblesses techniques,

Philippe Candeloro va gagner son dernier pari aux Jeux de Nagano: médaille de

bronze derrière le Russe Ilia Kulik et le Canadien Elvis Stojko. Il a 26 ans et

annonce alors son mariage prochain avec Olivia et sa volonté de faire des

compétitions open et de créer sa propre tournée. Le "Candel Euro

Tour" est en vue. La "champion" continue.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

des

|

|

|

Saisons de programmes :

91-92 : Shostakovich / Conan le Barbare

92-93 : Cosaque / Conan 2 le

destructeur

93-94 : God father / God father

94-95 : God father / God father

95-96 : Dune / Lucky Luck

96 -97 : Mission

impossible / Napoléon

97-98 : Guérilleros /

D'Artagnan

- Marie-Pierre Leray (France)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Née le

17/02/1975 à Paris |

|

Taille :

1.68m / 52 kg |

|

Profession

: étudiante en droit immobilier |

|

Aime : l'escalade, le

rafting, Paris |

|

Club :

Montpellier |

|

A débuté

le patinage à 9 ans |

|

Reconnue

pour sa grâce et son charme |

|

Meilleurs

résultats : |

- Vanessa Gusmeroli (France)

Date et

lieu de naissance :

19/09/1978 à Annecy (74)

Taille et poids : 1,60 m ; 50 kg

Lieu de résidence : Paris

Autres sports pratiqués : ski nautique, ski alpin, surf des neiges,

golf, équitation

Loisirs : cinéma, musique

Début en patinage : 7 ans

Club : Français Volants

Entraîneur : Katia Beyer

Chorégraphe : Sandra Garde

Ancien entraîneur : Didier Lucine

Programme court : "Cotton Club" de John Barry, "Sing Sing

Sing" de L. Prima

Programme libre : "The Butterfly" et "Microcosmos"

de Vangelis, "Le Serpent" de Guem

Jeux Olympiques : 6e (1998) ; 16e (2002)

Championnat du Monde : 14e (1996), 3e (1997), 16e (1998), 5e (1999), 4e

(2000), 9e (2001)

Championnat d'Europe : 8e (1996), 6e (1997), 11e (1998), 5e (1999), 4e

(2000), 9e (2001), 11e (2002)

Championnat de France : 7e (1994), 5e (1995), 2e (1997), 3e (1998), 2e

(1999), 1er (2000, 2001, 2002), forfait (2003)

Grand Prix ISU :

Saison 1997-98: 3e (Skate Canada, Trophée Lalique)

Saison 1998-99: 3e (Trophée Lalique), 5e (Trophée NHK)

Saison 2000-01: 6e (Coupe des Nations), 4e (Trophée Lalique)

Saison 2001-2002 : 10e (Trophée Lalique)

01.02.2002

Sportive éclectique (excellente en ski nautique), Vanessa ne possède pas encore

le palmarès que sa médaille de bronze mondiale, obtenue à 18 ans, laissait

entrevoir. Elle n’est pas toujours parvenue à tirer parti totalement de ses

grandes qualités physiques et de son élégante présence sur la glace. Formée à

Annecy par Didier Lucine, elle a décidé début 2000 de quitter son environnement

savoyard pour Paris où, entraînée par le Russe Stanislas Leonovitch puis par

Katia Beyer, le déclic escompté n'a pas encore eu lieu malgré deux accessits

prometteurs (4è à l'Europe et au Monde en 2000).

01.02.2000

L’un des talents les plus éclectiques du sport français, Vanessa Gusmeroli a

vécu son enfance et son adolescence entre le lac d’Annecy et la station de ski

de la Clusaz où elle a d’ailleurs effectué ses premières glissades à

patins.

Elle peut se flatter d’être aussi douée en ski nautique (championne de France

Espoirs, vice championne d’Europe en 1991) qu’en patinage artistique. Mais

c’est cette seconde discipline qui l’a rendue célèbre, surtout à partir de

1997, quand elle a réussi l’exploit de monter sur le podium des Championnats du

monde, à Lausanne, troisième derrière les deux Américaines Tara Lipinski et

Michelle Kwan.

Surprise de taille car même si elle avait affirmé déjà ses possibilités aux

Championnats du monde juniors (4e en 1994, 5e en 1995 et 6e en 1996), on ne

s’attendait pas à la voir brûler pareillement les étapes et réussir une telle

performance avec cette médaille de bronze mondiale.

Douée, possédant de réelles qualités athlétiques, Vanessa, longtemps fragile

mentalement et irrégulière sur ses triples sauts, n’a pas su profiter

immédiatement de l’élan de Lausanne, même si sa sixième place aux Jeux de

Nagano fut un bon résultat. Elle s’est maintenue à ce niveau en 1999 (5e

d’Europe à Prague et du monde à Helsinki).

Bien que souffrante (ennuis gastriques), elle remportait en décembre 1999, à

Courchevel, son premier titre de championne de France. Dans le même temps, elle

quittait Annecy, son entraîneur Didier Lucine et ses habitudes de toujours pour

s’installer à Paris afin de suivre un programme de préparation de deux ans en

vue des jeux Olympiques de 2002 à Salt Lake City. Entraînée par Stanislas

Leonovitch, l’ancien champion russe déjà concerné par le couple Sarah Abitbol –

Stéphane Bernadis, très bien adaptée à la vie de la capitale, c’est une Vanessa

Gusmeroli sereine et confiante que l’équipe de France retrouvait en février

2000, aux Championnats d’Europe à Vienne (4ème). Et au mondial de Nice au mois

de mars (4ème). Elle a remporté son deuxième titre de championne de

France, à Briançon, sous la houlette de Katia Beyer.

- Laurent Tobel (France)

Date

de naissance :

24/06/1975

Lieu de naissance : Savigny-sur-Orge

Taille et poids : 1,88 m; 84 kg

Lieu de résidence : Fosse (région parisienne)

Club : CSG Champigny

Entraîneurs Annick Gailhaguet et Pierre Trente

Championnat du monde : 13 (1997) , 16 (1998), 8 (1999)

Championnat d'Europe : 5 (1999)

Championnat de France : 10 (1993), 8 (1995), 5 (1996), 3 (1997),

2(1998), 1 (1999), 5. (2000, 2001)

Championnat de France juniors : 12 (1987)

Grand Prix ISU Saison 1998-99 : 6. (Skate America), 5. (Trophée Lalique)

Saison 1999-00 : 6.(Skate Canada), 4.(Trophée Lalique)

Saison 2000-01 : 12. (Trophée NHK/Jap)

|

|

|

|

|

Unique et atypique! Laurent

Tobel a bousculé bien des préjugés en s'affirmant dans les années

1996-97-98-99, comme l'un des patineurs les plus originaux et les plus

sympathiques du circuit mondial. Signes particuliers:

1,90 m de taille, une incroyable aisance dans des triples sauts effectués avec

une ampleur étonnante et un look inimitable, des mimiques qui font sourire

d'autant que son but est de s'exprimer justement sur le thème de l'humour et de

la drôlerie.

Ce style, qui lui est propre et qui ne séduit pas toujours les juges, a en tout

cas vite conquis le grand public notamment avec son programme de "la

Panthère Rose" qui a tapé dans l'oeil d'un certain Tom Collins, promoteur

de la célèbre tournée des champions aux Etats-Unis et Canada qui dure près de

quatre mois.

Laurent Tobel est peut-être devenu un grand fantaisiste sur la glace -

phénomène plutôt rare dans la compétition internationale - mais il était

aussi au départ, un surdoué au même titre que Philippe Candeloro. Ne fut-il pas

sélectionné pour les Championnats du monde juniors ? C'est en 1989, à la suite

d'une croissance brutale de 20 cm (!) qu'il a dû composer avec une réalité

assez contraignante pour un espoir nourrissant l’objectif de devenir patineur

de haute compétition.

Trop grand? "Non! Répond-il bien qu'ayant cependant envisagé de

tourner le dos au patinage. " J'ai choisi d'assumer cette différence et

d'en faire un atout", précise-t-il.

Controversé, décalé, jovial (sa parodie désopilante du "Lac des

Cygnes"), Tobel, conseillé par Annick Gailhaguet et Pierre Trente, a acquis

une autre dimension en devenant Champion de France, en décembre 1998 à Lyon,

puis 5e d'Europe et 8e du monde.

Il pensait alors mettre le cap sur les Jeux de 2002 à Salt Lake City. Las,

après un début de saison contrarié par une douleur à un genou, il estimait son

avenir olympique compromis et décidait de rejoindre les rangs professionnels à

la fin de l’année 1999…

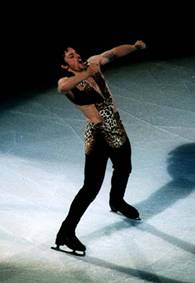

- Elvis Stojko

(Canada)

|

|

|

|

|

Né: |

22 mars

1972 |

|

Lieu de

naissance: |

|

|

Signes

astrologiques: |

Bélier/Rat |

Stojko a remporté les titres mondiaux en 1994, 1995 et 1997.

Il a aussi décroché des médailles d'argent aux Jeux olympiques en 1994 et 1998.

Il s'est joint à l'équipe nationale senior en 1990.

Trois fois champion du monde, Elvis Stojko a remporté deux

médailles d'argent à Lillehammer en 1994 et à Nagano en 1998.

Au total, il a gagné 22 médailles d'or, dont sept aux

championnats canadiens.

Au fil de sa carrière, il est devenu le premier homme à réussir

une combinaison de quadruple sauts en compétition. Il a également ajouté une

nouvelle dimension au patinage artistique en utilisant le thème des arts

martiaux.

- Katarina Witt

(Allemagne)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Aux Jeux de 1984 à Sarajevo, Katarina Witt

remporta la médaille d'or dans l'épreuve dames de patinage artistique, devant

deux championnes du monde, Rosalynn Sumners et Elaine Zayak. En fait, elle est

la seule femme à avoir remporté une compétition olympique individuelle après

s'être classée au-delà de la seconde place au championnat du monde de l'année

précédente (elle était quatrième). Sa victoire fut serrée. Au programme de

patinage libre, cinq juges lui donnèrent la première place contre quatre pour

Sumners. Quatre ans plus tard à Calgary, la compétition fut encore plus

opiniâtre. Katarina Witt s'inclina dans l'épreuve du patinage libre face à

Elizabeth Manley, mais remporta la médaille d'or grâce à ses performances aux

figures imposées et dans le programme court. Elle était la première patineuse à

réitérer cet exploit après Sonja Henie. Elle prit à nouveau part aux Jeux

Olympiques en 1994. Bien qu'elle ne terminât que septième, elle enchanta le

public par un hommage émouvant à Sarajevo, ville dans laquelle elle avait

remporté sa première médaille d'or et qui était alors enlisée dans la guerre

civile.

- Oksana Baiul

(Ukraine)

|

|

|

|

|

Sites Internet :

fédération française des

sports de glace

fédération internationale de

patinage